| SM914 陶芸に夢中 北東地区 高野政昭さん |

|

|

|

(取材日) 2009年 8月25日(火)

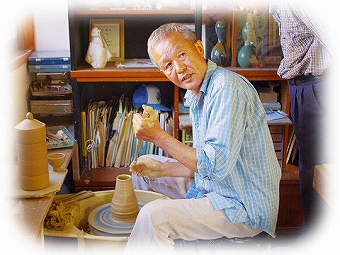

今回は、北東地区(福岡市東区美和台)にお住まいの高野政昭さん宅を訪問し、陶芸の取材をしました。高野さんは、40歳の時から高取焼14代亀井味楽窯(福岡市無形文化財)に師事し、以来16年間、毎週土曜日に味楽窯に行き、粘土作り・くすり掛け・窯詰め・窯出し

のお手伝いをしつつ、山から土を取って粘土作り・鏝(コテ)を使ったロクロ成型・自然素材を使った釉薬作り 等の技術を学ばれたそうです。

その後、自宅の一角に工房を建て、筑前焼 楽創窯と看板を出し、主として茶器・花器・日常食器・その他の注文品を製作されています。陶芸で重要な要素は素材の粘土だそうで、すべて自分で土を調合してつくられています。出来た粘土は3~5年ほど寝かしてから使うそうです。土は生き物で、寝かすほどバクテリアの働きで油分が出てきてロクロが引きやすくなるそうで、女性の美顔術に泥パック法があるとの話に納得しました。作品作りに必要な量の粘土は数年分は家の周りの軒下にしっかり確保されていました。又 釉薬は、様々な自然の素材を配合して独自の色を出すということで現在も試行錯誤を重ねて新しい色を出す努力を続けておられ、高野さんの陶芸に取り組まれる姿勢をうかがい知ることができました。

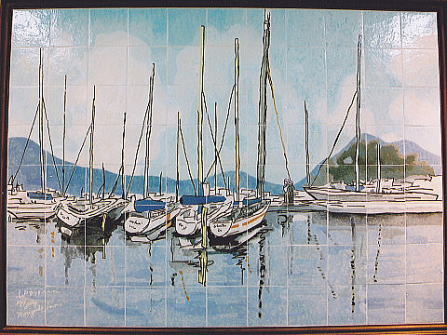

作品は、福岡市美術展に5回入選、平成17年には福岡県美術展覧会に初入選。平成18年には西福岡病院正面玄関に大壁画を完成(横2m20cm 縦1m60cm)されたそうです。特にこの大壁画は、20cm角のタイル状の陶板88枚に絵付けをして組み合わせた大作で製作期間は1年、大変苦労されたそうで、訪問した私たちも是非いつの日か現物を見に行きたいと思いました。

現在は、公民館や工房で陶芸教室を開かれるなど多方面で活躍され、忙しい毎日を過ごしておられました

取材 写真・編集:福永攻治、菊竹宏明、木村健一 |

|

| 陶芸教室の皆さん |

|

|

|

|

| 作品が出来上がるまでの工程 |

| (1)粘土造り |

(2)ロクロで作品づくり |

(3)自然乾燥・成形 |

(4)素焼き |

| 原土粘土づくり(3年~5年保存) |

ろくろで菊練り(土から空気を抜いて砲弾型にする)して作品制作 |

2日自然乾燥して成形 |

窯で800度C 5時間 |

| (5)釉薬塗り |

(6)本焼き |

(7)取り出し |

| 高取焼はひしゃくで塗る(かける) |

10時間かけて1240度Cに上げ、1245度C 1時間キープ |

3日後に作品取り出し |

|

(高取焼の歴史)

筑前国主黒田如水、長政親子が朝鮮の役時に、朝鮮から陶工を連れて帰えり、鞍手郡鷹取山に初めて開窯したのが高取焼の始りだそうです。現在の西新町の高取焼は享保二年藩主の命に依り朝倉郡小石原より移窯し、この間盛衰ありましたが高取焼の技法は連綿として継承せられ、十三代味楽は昭和十九年四月に農商省より技術保存者として認定され、昭和五十二年三月、福岡市無形文化財工芸技術保持者第一号に指定されました。由来高取焼釉は七色を特長釉薬として、御庭焼時代に使用した良質の陶土を使用して高取焼の古い伝統を守りながら製作しているそうです。 |

| 取材時は電動ろくろで作品づくりの実演をしていただきました。 |

|

|

|

| 普通のロクロの回転は右回転ですが、高取焼きでは、花瓶のような袋ものは左回転でタオルとこてで制作するそうです。 |

|

|

|

|

|

| 左の作品は、粘土にコーヒーをブレンドしたもの |

この作品は粘土に海水を混ぜて作ったもの |

|

| 西福岡病院の理事長より依頼を受けて、小戸ヨットハーバーの陶板の風景画を製作。サイズは横2.2mx 縦1.6mで88枚の陶板で製作に1年間を要したそうです。 |

|

|

|

| 陶芸作品の紹介 |

|

|

|

|

| 茶眢 |

建水 |

|

|

| きゅうす |

醤油さし |

|

|

|

|

| 陶板・志布志湾 |

|

|